日本传统艺能——歌舞伎

-

2021 / 06 /29

2021 / 06 /29

-

作者:蜡笔小欣

作者:蜡笔小欣

歌舞伎语源

歌舞伎流传最广的说法是源于“倾く(かぶく)”此字的连用形。日语中,将引人注目的动作、服装称为“かぶき”,而这样的人称为“倾奇者(かぶき者)”。有人因此贴切地用了同音的三个汉字:歌(か)、舞(ぶ)、妓(き)来为这种表演命名,“歌舞妓”一词因而诞生。

而宽永年间,游女歌舞伎被禁止,因此就用会联想到伎乐的“伎”字取代会让人联想到艺妓的“妓”字。不过在江户时代,“歌舞伎”与“歌舞妓”这两种用法都是通用的,确定将此项技艺定名为“歌舞伎”,则是明治时代的事。

渊源

歌舞伎三字是借用汉字,正名以前原来的意思是“倾斜”,因为表演时有一种奇异的动作。后来结它起了雅号“歌舞伎”:歌,代表音乐;舞,表示舞蹈;伎,则是表演的技巧的意思。

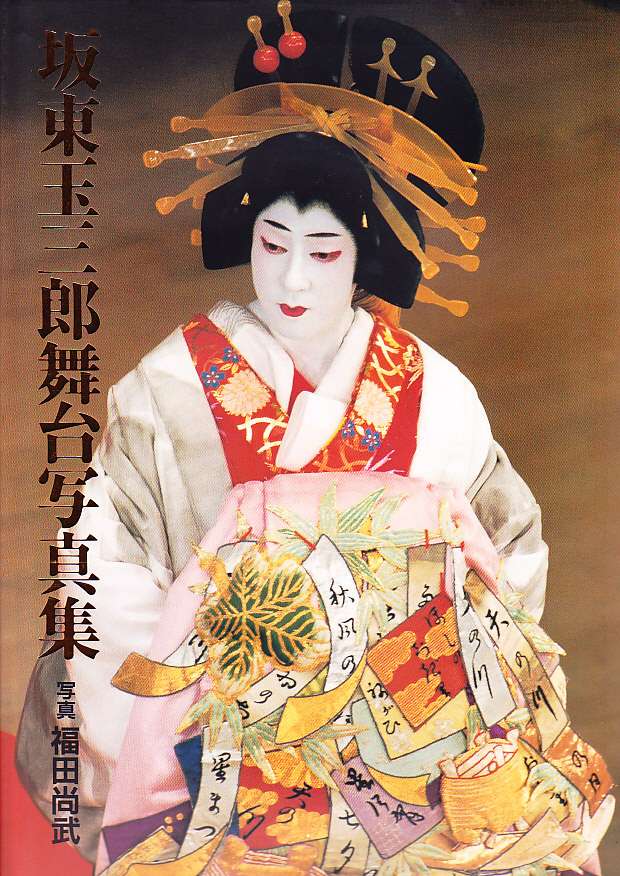

阿国创建了歌舞伎后,在京都、大阪一带的“游女”受其影响组织了许多“游女歌舞伎”,她们除了演剧之外还从事卖淫活动。并没有中断歌舞伎的发展,剧团变更办法,以年轻貌美的青少年男子扮演女人的角色,产生了歌舞伎中的“女形”,这种歌舞伎被称为“若众歌舞伎”。

“若众歌舞伎”中的青少年男子演员因女子扮相,深受武士的喜爱,生活作风糜烂,时有殉情、私奔等引起社会轰动的事件发生,与原意背道而行,并没有起到终止淫乱之事的作用。

幕府虽然采取多种措施加以改善,但难见效果。从此彻底改变了做法,歌舞伎只能由英俊的壮年男子胜任,逐渐发展成专门由男演员演出的纯粹演艺。

明治时代后,从西洋归国的知识分子和执政者们看到西洋社会里把艺术视为国家文化的象征。于是就把歌舞伎当作了日本文化的代表。歌舞伎从此被视为现代人所为的艺术。

分类

歌舞伎的主题大致有两类:

一是描写贵族和武士的世界,二是表现民众生活。

剧目可分四种:“义大夫”狂言“时代物”狂言,是借古喻今的历史剧;“世话物”狂言,描写庶民生活和爱情故事剧;称作“所作事”狂言的舞蹈剧,内容涉及忠孝仁义等道义,对一般市民进行勤俭、行善、惩恶的道德教育。

舞台设施

旋转舞台(廻り舞台 まわりぶたい)

位于舞台上,是歌舞伎演出里重要的换景设备。歌舞伎对舞台效果的需求,造就了全世界最早固定设置于剧场的旋转舞台。

升降平台(セリ)

大型的升降平台主要用作换景之用,小型的升降平台则用来让演员出其不意地登场或退场。

舞台陷阱区(奈落 ならく)

位于舞台与花道的下方。

花道(はなみち)

自观众席后方左侧的休息室通联至舞台的表演区域,通常与舞台同高。花道除了是演员登场的重要通道之外,就演出而言,和舞台一样属于表演空间。花道在歌舞伎的演出中是固定配置,偶有另外架设于观众席右侧的假花道。

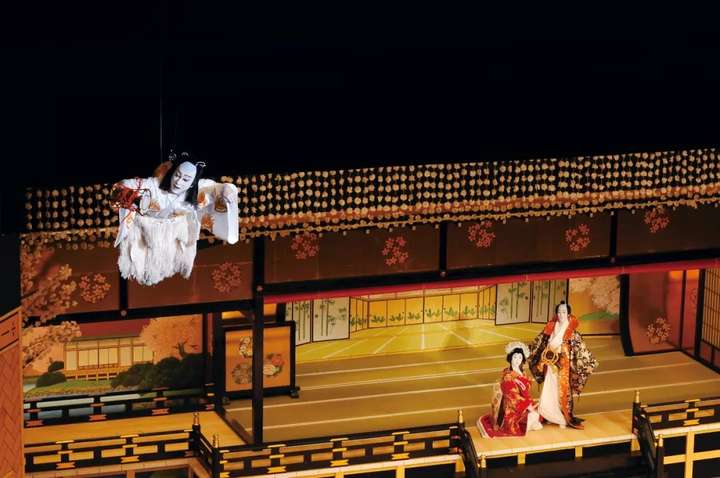

悬吊设备(宙乗り ちゅうのり)

位于花道上方,用来使亡灵或动物角色的演员腾空飞行。古代的悬吊设备由人力控制前进与升降,现代化的剧场中都已采用自动控制,并且也有在舞台上左右飞行的可能。

发展

在日本,像中国的京剧一样,歌舞伎也面临着如何发展的问题。共通的课题是:理解和观赏歌舞伎的年轻观众越来越少。因此,日本文化艺术界也提出了歌舞伎改革的问题。

评论家指出,歌舞伎的改革,一方面要保存古典中的精髓部分,否则就不能称为歌舞伎,而是新剧。为了适应时代的发展和观众的要求,各种新流派的歌舞伎的出现将成为必然。

歌舞伎与能、人形净琉璃(“文乐”)并称日本三大国剧。能(のう):能是起源于14世纪的歌舞剧。自16世纪形成。能原本是寺院里敬神及祈祷农作物丰收的舞蹈。上演的大约有240种,多以佛教思想为背景的。有名的代表作有《源氏物语》、《伊氏物语》。

歌舞伎与中国京剧素有“东方艺术传统的姊妹花”之称。晚清诗人黄遵宪在《日本杂事诗》中赞美道:“玉萧声里锦屏舒,铁板停敲上舞初,多少痴情儿女泪,一齐弹与看芝居。”他把歌舞伎看作“异乡境里遇故知”了。

日本歌舞伎曾到中国多次访问演出,还到澳大利亚、加拿大、美国、埃及等国演出。外国人虽然听不懂它的高度风格化的舞台语言,但它强调戏曲效果的姿势、动作、眼神以及它的摆架子、玩特技和夸张的出场、快速的换装、神奇的转变,这些都是欣赏歌舞伎表演的乐趣所在。

歌舞伎世家

【市川團十郎家】—— 成田屋

代表人物:市川團十郎、市川海老蔵、市川新之助、市川三升

【尾上菊五郎家】—— 音羽屋

代表人物:尾上菊五郎、尾上菊之助、尾上丑之助、尾上梅幸

【松本幸四郎家】—— 高麗屋

代表人物:松本幸四郎、松本白鸚、市川染五郎、松本金太郎

【中村勘三郎家】—— 中村屋

代表人物:中村勘三郎、中村勘九郎、中村勘太郎、中村長三郎、中村七之助

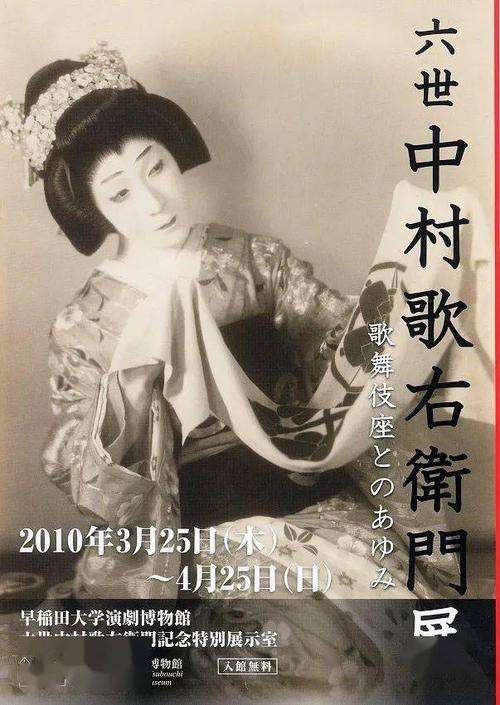

【中村歌右衛門家】—— 成駒屋

代表人物:中村歌右衛門、中村芝翫、中村福助、中村兒太郎

以上就是关于歌舞伎的简单介绍啦~

感兴趣的小伙伴可以在B站搜索纪录片呀~

-----------------------------------分割线--------------------------------------------

文章转载自微信公众号“北京燕园培训学校”欢迎大家了解呀~

上一篇 : 福泽谕吉——被印在一万日元纸币上的人! 蜡笔小欣

上一篇 : 福泽谕吉——被印在一万日元纸币上的人! 蜡笔小欣

下一篇 : 日语关于身体部位的惯用语 蜡笔小欣

下一篇 : 日语关于身体部位的惯用语 蜡笔小欣

留学服务

留学服务 华意通意大利语

华意通意大利语 全国网校

全国网校